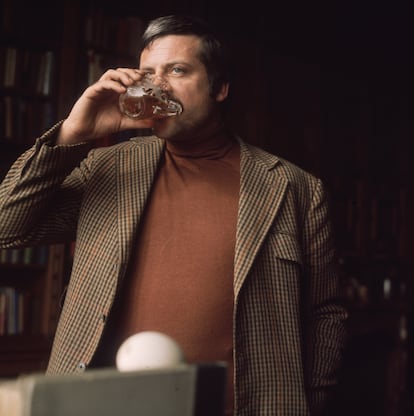

Fue uno de los grandes intérpretes británicos y uno de los grandes buscalíos mundiales. Tras una carrera fascinante pero afectada por su carácter turbulento y problemas con el alcohol, decidió convertirse en lo que el mundo quería ver: el borrachín más mediático del mundo.

El 2 de mayo de 1999 era día de descanso en el rodaje de Gladiator, y el equipo de la película se dispuso a disfrutar del soleado domingo.

También Oliver Reed (Londres, 1938 – La Valeta, 1999), que había jurado a Ridley Scott no probar el alcohol hasta concluir el trabajo pero, habiendo mantenido rigurosamente su palabra durante meses y no quedándole más que un par de escenas por delante, dio por cumplida su promesa y se acercó a un pub de La Valeta. Ocho pintas después decidió volver a su hotel. Claro que al salir por la puerta escuchó una frase que equivalía a toda una declaración de guerra: “¿Tomamos una copa, Ollie?”.

Unos soldados de la Marina Británica lo habían reconocido. Ocasión idónea para pasarse al trago largo. Reed se ventiló una docena de copas de ron charlando con ellos. Dobles. Y para evitar el reseco durante los pulsos a los que le retaron, una botella de whisky. Nada mal para sus 61 años. Ganó unos, perdió otros, firmó autógrafos, se despidió con abrazos cuando llegó la hora de que los marinos regresaran al barco. Y fue ahí cuando sintió que le faltaba el aire. El cuerpo le había reventado. Al día siguiente los periódicos hablaron de lo absurdo de aquel final, pero Reed no hubiera estado de acuerdo: morir bebiendo en un pub siempre le pareció la mejor de las opciones posibles.

Nunca dudó Reed que estaba destinado a convertirse en una estrella. Su tío Carol, director de El tercer hombre (1949), le abrió las puertas de los estudios de cine. Y ahí comenzó una rápida escalada que arrancó como extra en producciones televisivas, hizo escala en películas de terror de la Hammer y culminó en un papel de villanísimo en Oliver (1968) que, amén de traumatizar a toda una generación de niños, le daría reconocimiento internacional. No puede decirse que fuera un actor tradicional en el panorama británico, sin ninguna formación teatral ni el más mínimo interés por Shakespeare: su libro favorito, confesaba sin reparos, era Winnie the Pooh. Pero a cambio manejaba una intuición con la que forzaba sus personajes al límite como pocos actores sabían hacerlo y un físico de virilidad exultante marcado por una agresividad no muy distante de la que manejaba en su vida real.

Su gran amigo Michel Winner, años antes de dirigir a Charles Bronson en El justiciero de la ciudad (1974), consideraba que “Ollie era el hombre más amable, tranquilo y educado del mundo, excepto cuando se tomaba una copa”. Y de copas Reed nunca anduvo escaso. “Entrar a un pub era un continuo OK Corral”, se excusaba, porque tras ellas solían llegar las peleas. Su manera favorita de afrontarlas era la del gentleman que obligaba su origen nobiliario: retarse, ir a casa, ponerse su mejor traje de Savile Row y acudir puntualmente a la cita. Pero solían ser más habituales las otras. Una de ellas estuvo a punto de costarle la carrera, cuando disintió con una docena de parroquianos que mantenían que todos los actores eran “maricones”.

Del vaso que le reventaron en la cara Reed no lamentaba la noche que pasó escupiendo cristales, ni tan siquiera las cicatrices que le quedarían de por vida, sino haber tenido que pasar varios meses bebiendo whisky con pajita hasta recuperar el movimiento. Pero la culpa, claro, no era siempre de los pubs. David Hemmings (el protagonista de Blow Up) intentó evitarlos cuando lo llevó al bar de su hotel. Cayó noqueado al enésimo trago y cuando se despertó se encontró colgado de la ventana de un sexto piso. Al levantar la cabeza vio a Reed sujetándole por los tobillos mientras se reía a carcajadas.

En un plató se cruzó con Ken Russell, enfant terrible del cine británico empeñado en labrarse una filmografía a golpe de exceso sobre el exceso. Reed encajó milimétricamente en aquella mecánica. Fue entonces cuando su fama se disparó por su papel en Mujeres enamoradas (1969), que incluía el primer desnudo frontal masculino del cine inglés. No le fue fácil hacerlo, pero una vez cumplido, abandonó cualquier timidez. Una noche etílica decidió acercarse a un local clandestino para tatuarse un ala de águila en la parte más querida de su organismo. Solía explicar cómo amoldó su anatomía para que la tatuadora tuviera una superficie lisa sobre la que trabajar. A partir de ahí, bajarse los pantalones a la mínima ocasión se convirtió en ua performance habitual que no tenía reparos en cumplir por igual en una fiesta de la alta sociedad que en un bar frente a Ozzy Osbourne.

Russell fue también responsable del mayor choque de titanes jamás conocido en el mundo del cine al ofrecerle un papel en Tommy, la ópera-rock que iba a filmar con los Who. En la banda militaba el batería Keith Moon, un hombre que una tarde había decidido esquivar el aburrimiento probando el efecto de los tranquilizantes de caballo. Al enterarse del acierto de casting no le dio la paciencia para conocer a su nuevo compañero y se acercó a su mansión victoriana en helicóptero. Ante el estruendo Reed, que estaba dándose un baño intuimos que no muy entero, sospechó una invasión militar rusa y salió a coger una escopeta con la que defenderse sin tiempo para vestirse. La amistad fue inmediata y durante los dos días que se extendió aquella visita las diversiones comunes que encontraron no fueron pocas: batirse con la colección de espadas antiguas de Reed, intentar atropellarse con el coche o ver juntos las películas caseras en las que Moon recogía las sesiones de sexo con su novia.

A la vista de lo que se venía encima, producción decidió alojarlos en un hotel apartado del que ocupaba el resto del equipo. Pero atraídos por la continua turbamulta de jaranas y señoritas desnudas, todos sus integrantes se terminaron mudando a él. Reed decía que le costaba seguir el ritmo a Moon, pero desde luego no fue por falta de empeño: de orgías multitudinarias a habitaciones destrozadas por el mero placer de hacerlo, ningún lugar común de la fama excesiva quedó allí por cumplir. Algo que, eso sí, no afectaba al trabajo: sucediera lo que sucediera durante la noche, por la mañana era el primer en llegar al plató y cumplir con una estricta profesionalidad sus escenas.

Nunca alcanzó la primera división del estrellato. Estuvo cerca de hacerlo cuando Sean Connery decidió abandonar el personaje de James Bond y fue designado como su sucesor, pero el escocés se lo repensó. También cuando Steve McQueen viajó a Londres para proponerle una película conjunta, pero Ollie lo recibió en su pub de confianza y no tardó en vomitarle encima. Y cuando le ofrecieron El golpe (1973) y Tiburón (1975), pero las terminó rechazando porque a él del cine no le interesaban las películas, sino el reto de trabajar con intérpretes que entendía de su estirpe.

No todos se mostraron receptivos. Al concluir Pesadilla diabólica (1976), Bette Davis lo calificó como “uno de los seres humanos más repugnantes que nunca he tenido la desgracia de encontrarme”. Piers Haggard, director de Veneno (1981) se lo encontró intentando volcar la caravana de Klaus Kinski al grito de: “¡Sal de ahí si tienes cojones, nazi hijo de puta!”. A Robert Mitchum no le hizo particular gracia tener que ver el ala de águila ya el primer día de rodaje de Detective privado (1978). Pero cuando Reed encontraba un amigo, lo era de por vida. La presencia de Lee Marvin, uno de los borrachos más legendarios de Hollywood, fue el único motivo que le llevó a embarcarse en el ignoto western Botas duras, medias de seda (1976). La camaradería quedó forjada su primera noche conjunta en Durango, cuando en un club de striptease Marvin cayó al suelo por un coma etílico en medio de una balacera y Oliver consiguió sacarlo de allí a rastras.

Reed comenzó a intuir el final de sus años de gloria al cruzar la barrera de los cuarenta, cuando todos los excesos se hicieron visibles de golpe: un crítico diría de su rostro que había mutado en la parte peor conservada de Stonehenge. Pero demostrando que sentía la misma vitalidad que siempre, anunció su tercer matrimonio con una chica 25 años menor que él. Y muy comprensiva, a juzgar por sus declaraciones: “Lo prefiero borracho, es mucho más divertido. Cuando está sobrio es aburridísimo”.

Al concluir los tres días con sus tres noches que duró la boda, que Reed cumplió vestido solo con un kilt, anunciaron que dejaban aquella casa y se mudaban a la isla de Guernsey, en pleno Canal de La Mancha. No era ajeno a la decisión que el Bull’s Head, último pub de la zona que seguía permitiéndole la entrada, acababa de vetarlo de por vida tras subirse a su chimenea gritando “¡Soy Santa Claus!” mostrando a todos el ala de águila. El problema no volvería a repetirse, porque Reed se hizo instalar un pub en el hall de su nueva casa.

Fue entonces cuando se presentó la última oportunidad de reflotar una carrera definitivamente perdida y Reed se aferró a ella como a un clavo ardiendo. Nicolas Roeg, uno de los directores más prestigiosos del país, le ofreció el papel principal de su siguiente película, Robinson Crusoe por un año (1986). Pero al concluir el rodaje los médicos le dijeron que había llegado el momento de decir basta: de seguir bebiendo, su vida no sería larga. Por un momento dudó, aunque la idea de afrontar una aburrida vejez esperando la muerte le horrorizó mucho más que la de consumirse rápidamente y no tardó en solventar la incertidumbre.

Robinson Crusoe por un año fue un éxito, pero dados los antecedentes ningún productor se atrevió a proponerle ningún otro papel relevante. Por esas fechas el respetadísimo British Film Institute ofreció a su tío Carol un homenaje que Oliver decidió no perderse. Incapaz de decir dos palabras coherentes ante el micro, terminó cayendo de bruces en el escenario. Pero al regresar abochornado a su butaca, un compañero le felicitó diciéndole que había dado al público exactamente lo que esperaba y que pocos actores eran capaces de algo así. Y ahí Reed vislumbró una luz, recordando que no eran sus películas sino dos apariciones mediáticas lo que más le recordaban sus seguidores de ambos lados del océano.

Los de este, un programa de la BBC en el que, preguntado por el famoso objeto imprescindible para la supervivencia que se llevaría a una isla desierta, respondió sin ningún asomo de ironía que una muñeca hinchable. Los de aquel, una aparición en el programa de Johnny Carson donde había expresado su opinión sobre la liberación femenina de manera tan desenvuelta como para que Shelley Winters entrara en el plató y le volcara un whisky en la cabeza. Y si eso era lo que quería su público, quién era él para negárselo, pensó.

No hubo desde entonces aparición en la que Reed no ofreciera ante las cámaras el espectáculo de alto octanaje que el cine no le permitía. Convertido en carne de programas nocturnos, las caídas, las promociones de películas de las que era incapaz de recordar el argumento, las provocaciones a Stallone en el programa de Letterman, los bailes propios de un macaco, el “una ninfómana sordomuda hija del dueño de una cadena de licorerías” con el que definió su mujer ideal y hasta el “follarme a tu esposa” con que respondió a un presentador al preguntarle por sus planes futuros, fueron norma.

Apenas un aperitivo ante lo que sucedería cuando comenzó a intuir en el horizonte el concepto “políticamente correcto” y en él encontró la caja de resonancia perfecta para todo aquello. No siempre calibró bien los límites, claro: la feminista radical Kate Millett soportó que le saludara con un desenvuelto “¡Hola, tetas!”, pero no que intentara rebajar la tensión dándole un beso en la mejilla.

El que al ser expulsado del plató se despidiera en perfecta verticalidad con un correctísimo “Buenas noches, damas y caballeros” despertó la duda de qué había de realidad y qué de simulación en aquella continua performance. Para algunos, la degradación grotesca de una persona que había tocado fondo; para los otros, una asombrosa capacidad de convertir en show su propia vida y un pionero llevando el humor incómodo hasta límites extremos. Fuera como fuese, aquello marcó su punto máximo de popularidad y cada una de sus apariciones dio unos shares como solo Serge Gainsbourg los conocía en Francia por aquellos años.

Reed nunca vio nada ofensivo en algo que entendía como una simple prolongación de los famosos bromazos que había empezado a gastar a todo el mundo desde que al acabar las sesiones de rodaje de La maldición del hombre lobo decidiera decidiera no quitarse el maquillaje para divertirse viendo la reacción de la gente que se cruzaba por la calle. En uno de aquellos programas un presentador le preguntó si era incapaz de entender su vida como una continua fiesta y ahí Reed no había dudado: “Debería serlo. A todo el mundo le gustaría que su vida lo fuera. Pero solo unos pocos tenemos la oportunidad”. Y si de algo no queda duda es de que Reed la aprovechó hasta sus últimas consecuencias.

Fuente: FELIPE CABRERIZO – El País (España)